Ancora notizie di Sasso nel cinquecento

Abbiamo raccontato in precedenza della vivacità economica e sociale nel borgo di Sasso lungo tutto il XVI secolo, documentato da uno straordinario incremento demografico e da una considerevole espansione urbanistica.

Il clero, come detto, partecipa attivamente a questa dinamicità sociale e ne rappresenta, in qualche modo, la cartina al tornasole.

E se nel corso del XV secolo abbiamo assistito, in piena crisi demografica, alla scomparsa del borgo di Pietra Castalda, della sua rocca e della sua chiesa madre dedicata a San Damiano (o forse intitolata ad entrambi i santi medici Cosma e Damiano), il cinquecento diventa l’epoca della generale riorganizzazione della clero di Sasso.

Siamo nel pieno vortice della Riforma protestante e della Controriforma cattolica (anche conosciuta come Riforma Tridentina, perché scaturita dal Concilio di Trento), che impone ai vescovi di risiedere nelle sedi assegnate; di istituirvi seminari; di celebrare sinodi; di vigilare sull’attività liturgica del clero di competenza e di verificarne l’integrità spirituale e morale, effettuando visite pastorali nelle parrocchie afferenti alla propria diocesi; di relazionare, infine, periodicamente sullo stato delle parrocchie (relationes ad limina).

Il cambiamento nella diocesi di Marsico[1]è impersonato dal vescovoMarzio de Marzi Medici, che fu egli stesso vittima della Riforma Tridentina(poiché costretto ad insediarsi nella sede vescovile di Marsico, lasciando gli onori e gli agi della corte Medicea di Firenze) ed al contempo artefice e protagonista del rinnovamento della chiesa cattolica romana (per aver partecipato personalmente ed attivamente all’ultima fase del Concilio di Trento)[2].

Una delle prime parrocchie che subisce il furore controriformista del nuovo vescovo di Marsico (si è insediato il 1 maggio 1558 pur essendo stato assegnato a questa diocesi fin dal 4 febbraio 1541)[3]è proprio quella di Sasso, che vede l’avvicendamento dell’arciprete, da Don Ruggiero Petrone a Don Laurenzio De Vito, che gli subentra.

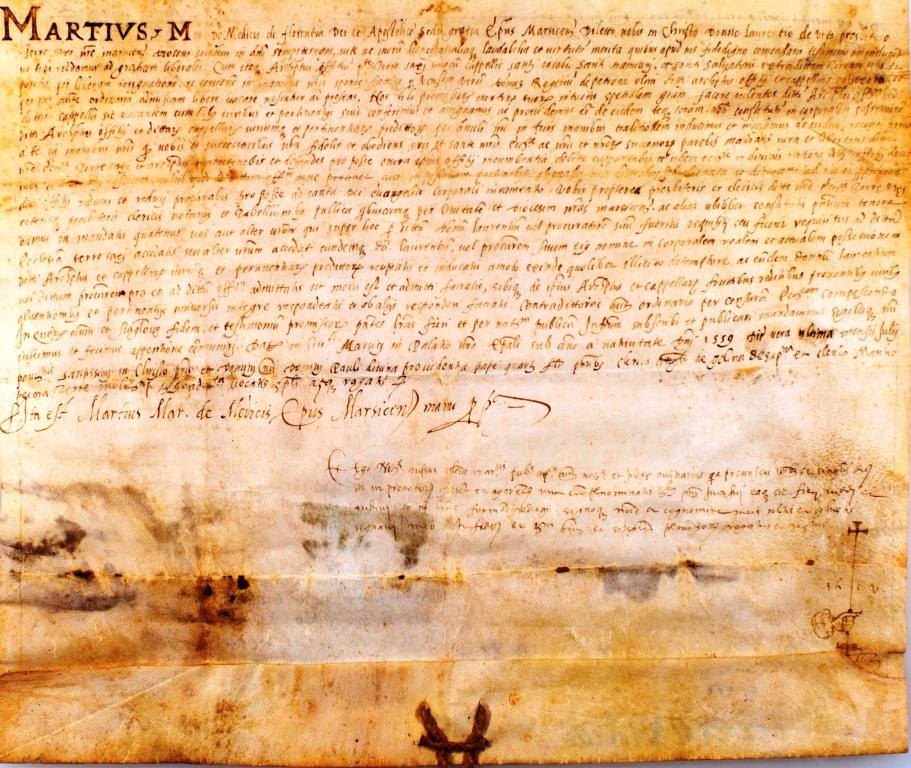

Nell’archivio dell’Abbazia di Cava dei Tirreni è conservata una “Bulla del Vescovo di Marsico di collazione fatta dello Archipresbiterato della terra de lo Sasso con la cura di tre cappelle in persona di D. Lorenzo dello Sasso. 1559”. La bolla è vergata “ in Civitate Marsici in Palatio nostro episcopalis sub anno a nativitate Domini 1559, die vero ultima mensis julii” dal vescovo di Marsico Marzio dei Marzi Medici. Sancisce il conferimento della carica di arciprete a “Donno Laurentio de Vito presbitero terre Saxi”, per “liberam resignatione ac cessione in manibus nostris sponte facta”da Rogerius de Petrone titolare fino ad allora dell’arcipretura[4].

Nell’archivio dell’Abbazia di Cava dei Tirreni è conservata una “Bulla del Vescovo di Marsico di collazione fatta dello Archipresbiterato della terra de lo Sasso con la cura di tre cappelle in persona di D. Lorenzo dello Sasso. 1559”. La bolla è vergata “ in Civitate Marsici in Palatio nostro episcopalis sub anno a nativitate Domini 1559, die vero ultima mensis julii” dal vescovo di Marsico Marzio dei Marzi Medici. Sancisce il conferimento della carica di arciprete a “Donno Laurentio de Vito presbitero terre Saxi”, per “liberam resignatione ac cessione in manibus nostris sponte facta”da Rogerius de Petrone titolare fino ad allora dell’arcipretura[4].

Insieme alla carica di arciprete viene conferita anche la cappellania di S. Giacomo, di S. Damiano e di S. Salvatore, dichiarate tutte extra moenia rispetto all’abitato.

Bulla del Vescovo di Marsico di collazione fatta dello Archipresbiterato della terra de lo Sasso con la cura di tre cappelle in persona di D. Lorenzo dello Sasso. 1559

Archivio dell’Abbazia di Cava dei Tirreni. XCVI, 112r

Intanto il clero di Sasso si è strutturato in chiesa ricettizia innumerata[5]. La vita ecclesiastica è organizzata intorno alla figura dell’Arciprete(che rappresenta per lo più anche la sintesi degli equilibri politici e sociali della comunità), coadiuvato da un Cantore(che ha il privilegio di iniziare il canto), con un numero aperto di sacerdoti partecipanti alla Mensa Comune della parrocchia.

In questo contesto il patrimonio sacro diviene una realtà economica consistente e, per di più, indipendente. I contratti con l’Università, che regolamentano il sostentamento e la manutenzione delle chiese e cappelle (jus patronato), in cambio di servizi spirituali (messe, assistenza ai moribondi, ecc.) resi alla popolazione; i benefici costituiti da privati cittadini a favore di alcune cappelle od altari; le doti patrimoniali, in terreni, immobili, animali o denari, che gli stessi sacerdoti devono portare per essere ammessi a partecipare alle rendite della chiesa[6]; i lasciti degli obblati per messe perpetue per sé o per propri parenti, hanno accresciuto già nella prima metà del cinquecento cospicuamente i beni della chiesa e resa molto appetibile la prospettiva, per un sacerdote, di partecipare alle rendite della stessa.

Tanto è vero che nel 1547 diviene necessario stilare una Platea dei beni della Chiesa del Sasso. Don Nicola Doti, estensore della Platea Generale del 1732 la cita come Platea molto antica, della quale – però dice – per l’antichità, ne sono rimaste poche carte lacere. Un’altra Platea molto antica, del 1561, ed ancora una Platea molto antica, del 1565, sono citate sempre da Don Nicola Doti[7]. Sembra strano che vi sia la stesura di due platee nell’arco di 4 anni: forse si tratta solo di aggiornamenti della Platea generale della Chiesa del Sasso del 1547.

Un altro segnale forte di questa crescita economica è la costruzione, proprio in questo periodo, della nuova Chiesa Madre.

Dalla Platea generale della Chiesa del Sasso redatta tra il 1728 e il 1732 da Don Nicola Doti risulta che nel 1576 la Chiesa Madre viene trasferita da San Nicola a quella attuale, appositamente costruita. Il frontespizio della Platea recita così:“Registro de’ territorj della Parrochial Chiesa della Terra del Sasso, che prima furono della Chiesa di S. Nicola, Madre Chiesa, e poi si trasferì nella predetta Parrochial Chiesa, una con l’entrade nell’anno 1576, come da decreto dell’Illustrissimo Don Angiolo Marzio Medicj de Florentia Vescovo della Città di Marsico…” [8].

Nella medesima Platea, in un lungo elenco di contratti fra l’Università del Sasso e il clero locale, l’estensore sostiene: “L’istessa Università per un capitale, che dichiara nella Bulla della translazione della Chiesa, paga ogn’anno al Reverendo Clero ducati 12. Se cita l’istrumento di Notar Lorito Civita. In detta Bulla si legge che di ducati 12, sia canone d’un capitolo antico della Cappella della Santissima Annunziata, oggi Chiesa Maggiore” [9].

Questo passo lascia intendere che nel ‘500 esistesse, là dove ora sorge la Chiesa Madre e, probabilmente, ai margini del borgo abitato di quell’epoca, una cappella dedicata all’Annunziata. La popolazione di Sasso, forse per una aumentata esigenza di spazio, legata ad un incremento del numero degli abitanti, o per una maggiore disponibilità economica, decide di dotarsi di una chiesa madre più comoda e spaziosa. L’attenzione ricade proprio su questa cappella, che può essere ingrandita a piacimento, non avendo costruzioni intorno, e può avere accanto anche una bella piazza larga, utile per le adunanze pubbliche, sia religiose che civili. Si iniziano i lavori, che non ci è dato sapere per quanto tempo siano durati, ma sicuramente qualche decennio almeno, dati i mezzi dell’epoca e data anche la mole non indifferente dell’edificio; finalmente nel 1576 è pronta, per cui viene inaugurata e si opera la traslazione, non solo materiale(arredi sacri e delle suppellettili), ma anche legale, con una Bolla che traspone i beni e i privilegi della vecchia Chiesa Madre, intitolata a San Nicola, a questa nuova, che prende appunto il titolo dell’Annunziata[10].

Frontespizio Platea generale della Chiesa del Sasso

redatta tra il 1728 e il 1732 da Don Nicola Doti

Subito dopo la stessa popolazione edifica un’altra cappella, o forse ne adatta qualche altra già esistente (questo non ci è dato saperlo) nel luogo in cui ancora ora sorge, dedicandola alla SS Annunciazione, per la quale nel popolo di Sasso vi è stata sempre, e vi è tuttora, una grandissima venerazione [11].Intorno a questa nuova cappella cominciano a sorgere alcune abitazioni che daranno vita alCasale nuovo, o Quartiere sopra l’Annunziata.

Dalla relazione ad limina del 1594 del vescovo di Marsico Antonio Fera risulta che a Sasso la chiesa madre, intitolata all’Annunziata è “capacem, et commodam, cum omnibus necessariispreter organum”, perché costruita di recente. Vi sono due confraternite: una del Santissimo Rosarioed una del Santissimo Sacramento [12].

L’inaugurazione della nuova Chiesa Madre suggella il risultato di un’evoluzione economica e sociale straordinaria della comunità sassese.

La Riforma Tridentina ha liberato ed incanalato, nei nostri territori, nelle nostre piccole comunità, energie importanti legate alle nuove famiglie di massari (possessori di appezzamenti di terreno coltivabile intorno ad una masseriae di mandrie di ovini, bovini, porcini, da cui traggono sostentamento), di artigiani, di professionisti (medici, speziali, avvocati, notai)[13]e, appunto, di sacerdoti, che le famiglie stesse riescono ad inserire nella chiesa ricettizia. Non poca importanza devono aver avuto, in questo senso, i privilegi che la chiesa, nel frattempo,è riuscita a strappare alla corona ed ai feudatari, specialmente in forma di agevolazioni fiscali sulle proprietà terriere e sulle piccole attività commerciali legate all’agricoltura, che finiscono per riflettersi indirettamente anche su quelle famiglie che hanno la possibilità di inserire qualche proprio componente nella chiesa locale o, meglio ancora, nell’apparato diocesano.

Da questo momento in poi la condizione e le prospettive per il clero dei piccoli centri cambia sensibilmente; e difatti il numero dei sacerdoti aumenta costantemente e progressivamente, fino a raggiungere percentuali rispetto alla popolazione generale davvero sorprendenti.

L’obbligo di residenza nella propria sede, per ogni vescovo, fa sì che l’arciprete, e tutti i suoi sacerdoti, hanno alle loro spalle, non solo le famiglie di provenienza, ma anche un altro formidabile ed autorevole tutore: la Curia vescovile.

Un clero così composito non può rispondere semplicisticamente all’imprimatur del feudatario di epoca medievale, anche se non può ancora facilmente prescindere dallabenevolenza dello stesso. Dalla relazione ad limina del 1598 del vescovo di Marsico Mons. Antonio Fera risulta che il Marchesedi Brienza Giambattista Caraccioloha fatto uccidere dai suoi servi, a Sasso, intorno al 1595, un suddiacono “quemvaldetimebat”; l’omicidio, per quanto denunciato finanche alla Santa Sede, rimane ovviamente impunito[14].

Tuttavia, in questo rinnovato contesto, la vigilanza e la tutela della curia vescovile ed il sostegno economico e politico della propria famiglia, che magari annovera al proprio interno anche avvocati o notai (o comunque persone capaci di relazionarsi autonomamente al potere centrale), rende quella che poteva in epoche precedenti essere una prassi, solo degli episodi, difatti anche denunciabili.

Così, alla fine di questo periodo evolutivo, nell’anno 1600, per quanto ci è stato possibile ricostruire, il clero di Sasso risulta così composto:

- Don Johanne Battista Calcagno – Arciprete

- Don Damiano Coronato

- Don Boezio Cammarota

- Don Ortenzio Lo Giurato

- Don Marco Carleo

- Don Jacobo Antonio Lancone

- Don Angelo Lancone

- Don JohanneLaurentio Doto

- Don Damiano De Luca [15]

-

La diocesi di Marsico fu istituita nell’XI secolo, quale naturale evoluzione della diocesi Grumentina, dopo il sacco e la distruzione ad opera dei Saraceni nel IX secolo. La traslazione di funzioni e patrimonio dall’antica sede di Grumentum (testimoniata già nel IV secolo) a quella di Marsico fu in realtà un processo lento e graduale (ancora nel 1095, il vescovo Giovanni si firmava Episcopus sanctae sedis Grumentinae in civitate Marsico), e non scevra di conflitti per l’attribuzione di privilegi, che si protrassero proprio fino al XVI secolo ed oltre. Comprendeva, oltre Marsiconuovo e Grumento (poi diventata Saponara ed oggi Grumento Nova), Moliterno, Sarconi, Marsicovetere, Viggiano, Brienzae Sasso. Fu resa suffraganea dell’arcidiocesi di Salerno il 24 marzo 1058 con unabolla di papa Stefano IX.

Il 27 giugno 1818 la diocesi di Marsico Nuovo fu unita aeque principaliter alla diocesi di Potenza. ↑

-

Personaggio di grandissimo spessore culturale e politico, nel panorama del cinquecento italiano, arrivò alla Diocesi di Marsico nel pieno della Riforma Tridentina (o Controriforma che dir si voglia). Era nato a San Gimignano il 21 nov. 1511, figlio naturale di Girolamo Marzi, sacerdote e canonico della chiesa collegiata di San Gimignano e della cattedrale di Volterra.Lo zio Angelo, trasferitosi a Firenze, nel corso della prima metà del ’500, era salito fino ai ranghi più elevati della Cancelleria medicea. Il padre invece, rimasto a San Gimignano, anche grazie alla mediazione del fratello, aveva cumulato numerosi benefici ecclesiastici e nel 1519 era stato dichiarato dal cardinale Giulio de’ Medici, futuro papa Clemente VII, suo familiare e commensale. Nel 1537 la famiglia Marzi ottenne, in ricompensa dei servizi resi al duca Cosimo I, il privilegio di aggiungere al proprio il cognome della famiglia de’ Medici. Marzio crebbe a San Gimignano nella casa di famiglia e, seguendo le orme del padre, prese gli ordini sacri. La carriera ecclesiastica e politica, nella prosperosa Toscana del ‘500 fu vertiginosa: nel 1537 fu nominato segretario alla corte medicea e nel 1541 fu eletto vescovo di Marsico, come premio di fedeltà alla famiglia Medici. In realtà a Marsico non mise piede fino al 1558, allorché vi fu costretto dall’allora arcivescovo di SalernoGirolamo Seripando (uno dei più convinti assertori dell’obbligo dei vescovi di risiedere nella loro diocesi,quale segno tangibile di rinnovamento spirituale e organizzativo della Chiesa cattolica). Uomo di cultura e conoscitore di ben altri intrighi della politica, riuscì ad assolvere brillantemente al compito assegnatogli di rifondare spiritualmente e moralmente la diocesi di Marsico: si ricorda del suo vescovado la lunga e difficile controversia legale con l’arciprete di Saponara, supportato dalla potente famiglia Sanseverino ivi governante. Svolse la sua attività con tale energia e con tale efficacia che quando nel marzo 1561 l’arcivescovo Seripando fu designato legato pontificio al concilio di Trento, lo volle con se ai lavori del Concilio a cui partecipò attivamente. Tornato a Marsico, vi rimase ancora pochi anni e, lasciata la carica vescovile al nipote Angelo de Marzi Medici, trascorse gli ultimi annidella sua vita a Venezia, ove morì l’11 nov. 1574, consolato dagli affetti delle sue due figlie, Mammea ed Ersilia,nate da una relazione con Giovanna di Francesco Riccio di Venezia. V. Arrighi, Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 71 (2008) ↑

-

L’assegnazione alla diocesi di Marsico di Marzio de Marzi Medici avvenne come risultato di un complesso scambio di dignità ecclesiastiche, in una prassi consueta a quei tempied oggetto di critica feroce da parte dei riformatori protestanti; il precedente titolare, Angelo Archilegi, fu trasferito al vescovado di Assisi, opportunamente lasciato libero, per spontanea rinuncia, dallo zio Angelo de Marzi Medici. ↑

-

Dalla stessa pergamena si evince che il conferimento divenne operativo il 15 settembre 1559 e fu riconfermato il 1 febbraio 1563. Archivio dell’Abbazia di Cava dei Tirreni. Arca XCVI, 112r ↑

-

Le chiese ricettizie costituivano degli enti morali (riconosciuti come figure giuridiche fino al 1867) esistenti nell’Italia meridionale, costituiti da corporazioni di chierici col fine della cura d’anime o dell’esercizio collettivo del culto divino, con un patrimonio comune, senza prebende per i singoli partecipanti: civiche, quando l’ammissione fosse riservata ai chierici di un dato comune, familiari, quando fosse riservata ai chierici di una famiglia; innumerate o numerate, secondo che accogliessero tutti i chierici di un comune o di una famiglia, o soltanto un numero determinato. La Chiesa ricettizia era, dunque, un’associazione di preti locali che gestivano in massa comune i beni della Chiesa, molto diffusa nelle aree interne del Mezzogiorno d’Italia e soprattutto in Basilicata. ↑

-

Un documento interessante, a tal proposito, è costituito da un atto notarile rogato qualche decennio più tardi, in data 6 agosto 1661, dal notaio Paolo Viscardi, in cui GiovanniScelzo dona alla chiesa di Sasso “una vigna e un terreno arborato alla Preta” e “un’apoteca al Fuosso”, perché il figlio Vito Antonio possa ascendere all’ordine sacerdotale. Si legge ancora in questo rogito che la donazione è irrevocabile e potrà essere invalidata solo qualora Vito Antonio non diventasse sacerdote entro il venticinquesimo anno di età. Queste donazioni sarebbero andate a costituire una rendita perenne per la “Cappella del Glorioso San Giacomo”. ↑

-

Archivio di Stato di Potenza. Corporazioni religiose. Platea della chiesa di Sasso. ↑

-

Archivio di Stato di Potenza. Corporazioni religiose. Platea della chiesa di Sasso. ↑

-

Archivio di Stato di Potenza. Corporazioni religiose. Platea della chiesa di Sasso, p 119. ↑

-

La Chiesa Madre di Sasso conserverà il titolo dell’Annunziata fino agli inizi del novecento, allorché le fu dato il titolo di Immacolata Concezione, per una decisione dell’Arciprete Don Giuseppe de Luca (zio del più famoso omonimo Don Giuseppe de Luca, “prete romano”), che resse la parrocchia di Sasso per diversi decenni con molto impegno, adoperandosi nella restaurazione e riedificazione di diverse cappelle. ↑

-

La venerazione per l’Annunziata pare fosse tale e tanta nella nostra popolazione, ed in particolar modo per la statua esistente in questa Cappella, a cui attribuiva potere taumaturgico nella protezione delle gravidanze e dei parti, che pare abbia costituito la recondita motivazione per cui l’Arciprete Don Giuseppe de Luca abbia deciso ad un certo punto di cambiare il titolo alla Chiesa Madre. Il popolo di Sasso preferiva (ed aveva come consuetudine) nel giorno della festività della Santissima Annunciazione, il 25 marzo, di assistere alle funzioni religiose nella cappella piuttosto che nella chiesa madre, della quale finiva per esserne sminuito il valore. ↑

-

G.A. Colangelo, La Diocesi di Marsico nei secoli XVI-XVIII, citato, p 31. ↑

-

In questo periodo spicca la figura del notaio Loreto Civita, ricercato ed apprezzato in tutta la Valle del Melandro, come ci testimoniano le poche pergamene superstiti con rogiti da lui vergati; e della stessa famiglia è magistro Pietro Antonio Civita, presente come Giudice ai contratti in quasi tutti gli atti rogati a Sasso del notaio Gargani; e poi la famiglia Calcagno:nel 1576 vivono a Sasso un magnifico dottore Marcantonio Calcagno e un notaio Alessandro Calcagno, e nello stesso periodo vive il sacerdote Johanne Battista Calcagno, che nei primi decenni del seicento guiderà la chiesa di Sasso in qualità arciprete;ed ancora un Colucio e un Johanne Vicentio Calcaneo, definiti “nobles” dal notaio Gargani, insieme ad altri come Rogerio (sposato a Marsicovetere, che aveva fatto costruire o comunque istituito un beneficio sull’altare di Santa Maria della Pietà, eretto dentro la chiesa madre, a cui era legato una sepoltura di famiglia), Fabrizio, Johanne, e Scipione, ricordato come benefattore del convento di S. Antonio di Tito, come ci ricorda una lunetta del chiostro. Una Johanna Camilla Calcanea aveva sposato il notaio La Cava di Marsico Nuovo; ma sono gli anni anche della presenza forte della famiglia Coronato, rappresentata dall’arciprete Don Giovanni Nicola Coronato e, contemporaneamente, da un altro sacerdote, Don Damiano Coronato;negli stessi anni viveva a S. Angelo Le Fratte un notaio Andrea Coronato; sono gli anni in cui vanno dispiegando la loro forza le famiglie Margaglione, Lancone, Lo Giurato, De Lucae, soprattutto, i De Oto (De Otto, Ottone), poi D’Oto, Doto ed infine Doti; e sono gli anni,ancora, in cui cominciano ad affermarsi a Sasso i Taurisano (forse rami cadetti, “poveri” della nobile e potente famiglia che all’inizio del quattrocento, con Ugolotto De Taurisano, avevano posseduto Brienza come feudatari. ↑

-

Nella Relazione si legge letteralmente: “…Marchio Oppidi Burgentiaeanniselapsis a suisservisoccidiiussit quondam Suddiaconum, quemvaldetimebat ex Oppido Saxi, et quo faciendo impune evasit”.G A Colangelo, La Diocesi di Marsico nei secoli XVI – XVIII, Roma 1978, p 34. ↑

-

A questi si aggiungono negli anni successivi altri sacerdoti: nel 1602 troviamo Don Johanne Jacobo Calcaneo; nel 1614 troviamo Don Donato (Danese) Grasso, che è citato come Cappellano di Santa Maria della Serra; nel 1615 troviamo Don Mutio Cozza, che però deve essere sacerdote da qualche anno, perché era già suddiacono nel 1602 e diacono nel 1603. Negli stessi anni tutta una serie di chierici si avvia alla vita clericale e molti di essi faranno parte in seguito del clero di Sasso: Julio Cesare Doto (figlio di Doto De Oto), che è diacono nel 1617; Julio Cesare Civita(figlio del Giudice ai Contratti Pietro Antonio Civita): negli anni successivi diventerà sacerdote e sarà Cantore della Chiesa di Sasso fino al 1660; Antonio Doto: sarà in seguito sacerdote, come ricordato nella tabella degli anniversari perpetui della Platea del 1728; Antonio Lancone (lo stesso che sarà qualche decennio più tardi arciprete?); Marco Antonio (La) Padula, che sarà in seguito sacerdote del clero di Sasso; Donato Antonio De Vito; ed ancora: Antonio Margaglione; Laurentio Cammarota; Julio Petrone; Johanne Battista Nigro; Camillo Tauresano; Julio Cappa; Cesare Coronato; Valentio Doto; Johanne Cammarota; Fabio Calcaneo; Leonardo Lapadula.Alcuni di questi chierici, già nel seicento, ma ancor di più nel secolo successivo, prenderanno il vizietto di sfruttare fino ad un certo punto le strutture scolastiche clericali per poi abbandonare l’abito clericale e proseguire gli studi da avvocato o da medico. Altri restano per tutta la vita chierici laici. La composizione del clero per questo periodo è tratta prevalentemente dagli atti dei notai di Sasso (Civita, Gargani) conservati presso l’Archivio di Stato di Potenza, dalle citazioni nella Platea della chiesa del 1732 e da alcuni atti dell’Archivio Caracciolo di Brienza, presso l’Archivio di Stato di Napoli. ↑